女流歌人・阿仏尼の箱根路越え女流歌人・阿仏尼の箱根路越え

鎌倉古道・湯坂路

鎌倉古道「箱根・湯坂路」は802年(延暦21年)の富士山の大噴火から、1603年(慶長8年)の旧東海道が開かれるまでの 「平安」「鎌倉」「室町」「戦国時代」の約800年間歩かれてきた路である。 鎌倉幕府を開いた源頼朝や十六夜日記を著した阿仏尼もここを歩いた。 阿仏尼一行は鎌倉時代の1279年(弘安2年)12月3日にこの湯坂路を難儀しながら通った。 今は快適なハイキングコースであるこの湯坂路を何度か歩いてみて「なぜ阿仏尼は京都から鎌倉まで、命を懸けてまで過酷な旅をしたのか?」と疑問に思った。 そこで、十六夜日記の時代背景や阿仏尼と一族との関係などを探ってみることにした。

➡鎌倉時代の旅紀行「十六夜日記」➡箱根路越えて、酒匂から鎌倉へ

➡旧暦と十六夜月(いざよいづき)

➡鐘の音で時刻を知る

➡昔の旅は朝4時(七つ)立ち

➡鎌倉時代の川渡り

➡箱根路の36.5km越え

➡十六夜日記の時代背景

➡覚悟を決めて鎌倉へ

➡鎌倉での住まい

➡鎌倉での暮らし

➡34年間に渡る裁判

➡名門の家系分裂

➡冷泉家に残る古文書

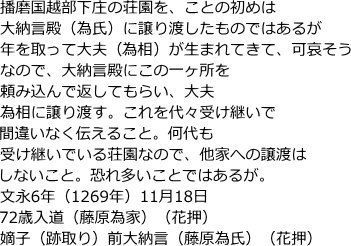

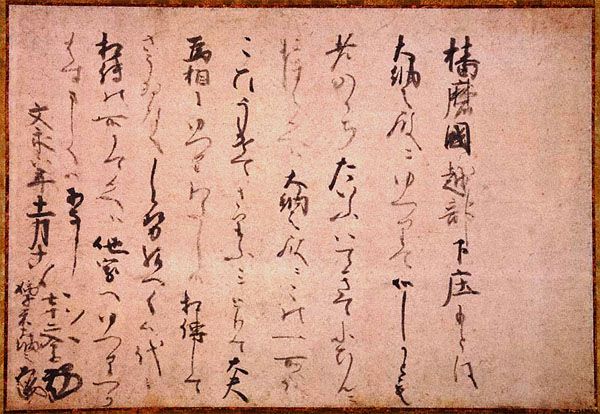

➡藤原為家自筆譲状(藤原為氏署判)

鎌倉時代の旅紀行「十六夜日記」

十六夜日記(いざよいにっき)は鎌倉時代の女流歌人・阿仏尼が1279年(弘安2年)旧暦10月16日から29日に掛けて旅した14日間の紀行文日記である。阿仏尼は当時53~57歳?(生年不詳)で今で言えばアラ還女性であった。鎌倉時代の平均寿命は24歳ほどで、多くは50歳前に亡くなり60歳近い年齢は非常な高齢であった。だが阿仏尼は我が子の荘園遺産相続の訴訟のため京都から鎌倉へ下った。それは今の時代では想像もつかない過酷な旅であった。特に箱根の山越えでは三島から酒匂まで36.5キロほどあり13時間ほどかかったとみられる。箱根峠を越え芦ノ湖畔から鷹ノ巣山を登り急な湯坂路を下る。小田原あたりの浜辺で薄暗くなり「この辺で宿が欲しい」と願いつつも暗い中の鞠子川(まりこ川:酒匂川)を渡るしかなかった。鎌倉時代の鞠子川には橋がなかった。暗い川を提灯をつけて足で探りながら渡ったのだ。写真は十六夜月(いざよいづき/じゅうろくやづき)。

十六夜日記(いざよいにっき)は鎌倉時代の女流歌人・阿仏尼が1279年(弘安2年)旧暦10月16日から29日に掛けて旅した14日間の紀行文日記である。阿仏尼は当時53~57歳?(生年不詳)で今で言えばアラ還女性であった。鎌倉時代の平均寿命は24歳ほどで、多くは50歳前に亡くなり60歳近い年齢は非常な高齢であった。だが阿仏尼は我が子の荘園遺産相続の訴訟のため京都から鎌倉へ下った。それは今の時代では想像もつかない過酷な旅であった。特に箱根の山越えでは三島から酒匂まで36.5キロほどあり13時間ほどかかったとみられる。箱根峠を越え芦ノ湖畔から鷹ノ巣山を登り急な湯坂路を下る。小田原あたりの浜辺で薄暗くなり「この辺で宿が欲しい」と願いつつも暗い中の鞠子川(まりこ川:酒匂川)を渡るしかなかった。鎌倉時代の鞠子川には橋がなかった。暗い川を提灯をつけて足で探りながら渡ったのだ。写真は十六夜月(いざよいづき/じゅうろくやづき)。

十六夜日記の旅程 10月16日から29日(新暦11月21日~12月4日)

10月16日 粟田口(京都市東山区)~逢坂の関~野路で時雨れる~守山

10月17日 守山~霧の深い野洲川(やすがわ)を渡る~小野

10月18日 小野~関の藤川(藤古川)を過ぎて時雨れる~不破の関~笠縫

10月19日 笠縫~平野~洲の俣川(墨俣川:長良川)の浮橋を渡る~下戸(おりと)

10月20日 下戸~熱田神宮にお詣りする~二村山(ふたむらやま)~ハ橋(やつはし)

10月21日 ハ橋~良く晴れて宮路山(昔来た記憶がある)の紅葉を見る~渡津

10月22日 渡津~高師山(たかしやま)~浜名橋からはカモメ鳥が多い~引馬(ひくま)

10月23日 引馬~天竜川の渡し舟は非常に心細い~見附の国府

10月24日 見附の国府~小夜の中山~神社の紅葉が盛りで素晴らしい~菊川

10月25日 菊川~大井川~宇津の山~子の阿闍梨が顔見知りの山伏に会う~手越

10月26日 手越~藁科川~興津の浜~清見が潟~富士山を見る~浪の上

10月27日 浪の上~15瀬ある富士川を渡る~田子の浦~三島明神にお詣りする~伊豆の国府

10月28日 伊豆の国府~箱根~急な湯坂路を下る~早川~鞠子川(まりこかわ⇒酒匂川)~酒匂

10月29日 酒匂~夜明けの海に細い月を見て海岸沿いを行く~鎌倉。

江戸時代の酒匂川 「東海道五十三次 小田原 歌川広重作」

箱根路越えて、酒匂から鎌倉へ

28日(旧暦10月28日:新暦12月3日)

伊豆の国府(静岡県三島市)を出でて箱根路にかかる。今だ夜深かりければ

「玉くしげ(箱の枕詞)箱根の山を急げども尚明けがたき 横雲の空」

足柄山は道遠しとて箱根路に掛かるなりけり。

「ゆかしさよ其方(そなた)の雲をそばだてて よそになしつる足柄の山」

(見てみたいものだよ、そちらの雲が聳え立つので、疎遠になってしまった足柄山よ。《足柄路は古くから歩かれており多くの和歌も詠まれている。また夫の為家も過去に足柄路を歩いていた。阿仏尼はそんな足柄路に惹かれていたが、日程が短い湯坂路をやむなく選んだのだ⦆)。

いとさかしき(大変険しい)山を下る。人の足も留どまり難し。湯坂と言うなる。

辛うじて越え果てたれば また麓に早川と言う河あり まことに早し。

木の多く流るるを 如何に(どうして?)と問へば、

あま(海人:漁師)の※藻塩木を浦へ出さんとて流すなり。と言う。

※藻塩木(もしおぎ)は海藻から塩を作る時に釜で煮つめるために用いるたきぎ。

「東路(あづまぢ)の湯坂を越えて見渡せば塩木流るる早川の水」

湯坂より浦に出でて日暮れかかるに尚泊まるべき所遠し。

伊豆の大島まで見渡さるる海面を いずことかいふ(何と言う所?)と問へば知りたる人も無し。(子の阿闍梨はじめ供の者に問いかけた。従者が複数いたことがうかがわれる)

あまの家のみぞある。

あまの住むその里の名(小田原辺りか?)も白浪の寄する渚に宿やからまし。

(海人が住む里の名もわからないが白波が寄せるこの浜辺に宿を借りたいものだ)

※まりこ川と言ふ川をいと暗くてたどり渡る。今宵は酒匂(さかわ)と言ふ所に留まる。

(鞠子川という川を大層暗い中を探りながら渡る。今夜は酒匂という所に泊る。)

※鎌倉時代には「丸子川(まりこ川)・鞠子川」、江戸時代以降は次第に「酒匂川」と呼ばれる。

明日は鎌倉へ入るべし(明日は鎌倉へ着くはずです)と言ふなり。

29日(旧暦10月29日:新暦12月4日)

酒匂を出でゝ、浜路をはるばると行く。明けはなるゝ海づらを、いと細き月出でたり。

(酒匂を出発して浜辺の道を延々と行く。次第に夜が明けてきて海の上を大層細い月が出てきた。)

「浦路ゆく心細さを浪間より出でて知らする有明の月」。

(海辺の道を行く心細さを、波間から出て知らせるかのような、か細い有明の月よ。)

渚に寄せ返る浪の上に霧立ちて、あまたありつる釣舟、見えずなりぬ。

(渚に寄せては返す波の上に霧が立ち込めて、数多くあった釣り船が見えなくなった。)

「あま小舟漕ぎ行くかたを見せじとや浪にたちそふ浦の朝霧」。

(漁師が小舟を漕いで行く先を見せまいとしてか、波の上に浜辺の霧までもが立ち込める。)

都遠くへだゝりはてぬるも、なほ夢の心地して、

(都はもう遠く離れてしまったことが、なぜか夢のような心地がする、)

「立ちはなれ世もうき浪はかけもせじ昔の人の同じ世ならば」。

(夫が同じこの世に居るならば、都から遠く離れて、流れさすらうこともなかったのに。)

鎌倉古道・箱根湯坂路、石畳は近年のもの

旧暦と十六夜月(いざよいづき)

十六夜日記の序文の一節に、「ゆくりもなく、いざよふ月にさそはれ出でなむとぞ思ひなりぬる。」

(思いもかけずに、十六夜月に誘われて旅に出ようと思うようになった。)とある。鎌倉への旅は十六夜月に誘われて決心したと言うのだ。そして旧暦10月16日に京を出発した。十六夜日記は鎌倉に到着してから書かれたものである。たまたま十六夜月の日である10月16日に出発したのではなく、最初からこの日に出発しようと決めていたのだ。果たしてこの「いざよう月:十六夜月」とはどんな月なのか?

現在の新暦は太陽暦(グレゴリオ暦)とも呼ばれ明治5年(1872年)から使われている。「太陽暦」は地球が太陽の周りを1周する1年を基準として、誤差を調整するための閏年(4年に1度の2月29日)がある。

それに対して「太陰暦」は月の満ち欠けの周期(月が新月から次の新月になるまでの29.5日間)を1ヶ月とする。新月は全く月が見えない状態で約15日で満月になり約15日後に新月になる。しかし月の満ち欠けと太陽の動きは連動していないために季節がずれてしまう。そこで太陰暦のずれを補正するため太陽暦の要素を取り入れたのが「太陽太陰暦」である。太陽太陰暦がいわゆる旧暦(陰暦)である。飛鳥時代(592-710)に中国から導入され「元嘉暦~天保暦」と新暦に変わるまで何度も改暦が行われた。新月から新月までは平均して29.5日間で1年間が354日になる。太陽の動きの1年より11日短く3年で約1か月のずれが生じる。この誤差を解消するために3年に1度の「閏月(うるうづき)」というものを設け1年間を13ヶ月にして調整した。このように旧暦は新暦に比べて誤差が大きいが、月を見るには非常に便利であった。何しろ月の動きを基にした暦なのだから。

旧暦で新月から15日目を十五夜(じゅうごや)といい、その翌日を十六夜(じゅうろくや:いざよい)といった。毎月の十五夜はほぼ満月になるが、十六夜は真円から少し欠けた満月に近い状態である。そして月の出の時刻は1日に約50分ずつ遅くなる。十六夜は十五夜よりも月が50分ほど遅く出る。その様子を「月が出るのをためらっている」と見立てて、十六夜月を「いざよい月=躊躇い月」と言うようになった。

昔の人は月を見るのも楽しみの一つであった。そのため月出のほとんどに月見の呼び名がある。十日夜・十三夜・十四夜・十五夜・十六夜・十七夜・十八夜・十九夜・二十夜・二十一夜・二十二夜・二十三夜・二十六夜である。特に旧暦8月15日(中秋の名月)を十五夜、9月13日を十三夜、10月10日を十日夜(とおかんや)、1月と7月の26日を二十六夜待と言った。明治時代以前は各地に月待ちの風習があり地名や塔などが残っている。また旧暦の16日以後の特に20日過ぎてからの月を「有明の月」という。夜が明けてもなお空に残ってる月のことである。十六夜日記でも旧暦10月22日、24日、29日に有明の月の記述がある。特に29日は新月の前日なので「大変細い有明の月」である。

十六夜日記・鎌倉下向時の月齢(旧暦の毎月16日⦅十六夜⦆から29日までの月の変化)

山では山梨県に道志・二十六夜山(1297m)、秋山・二十六夜山(972m)、静岡県伊豆に二十六夜山(310m)がある。昔はこれらの山に飲食を持ち寄って登り、朝3時頃の三日月の出を待ったという。そして月が出るとお経や念仏を唱えて豊作などの願い事を祈ったようだ。娯楽と信仰の両面があったわけだ。

田中澄江の「新・花の百名山」によると、『二つの山に共通しているのは「二十六夜」と彫まれた名が、頂よりちょっと下ったところにあり、そのまわりがやや低い平坦地になっていることである。

江戸時代には二十六夜信仰があり、一月と七月の二十六日の月の出をおがむと、月の中に弥陀、観音、勢至の三つの仏があらわれるのだという。』(引用「新・花の百名山」1995年版)

また八ヶ岳の横岳と赤岳間には二十三夜峰(2510m)という岩峰がある。こんな高山にも月待ちの風習があった。二十三夜峰は高さ10mほどの岩塔で南側の基部に「二十三夜 中道村」と刻まれた石碑が置かれている。中道村(現長野県茅野市泉野あたり)は1875年(明治8年)以前にあった村である。なお二十三夜峰の頂部には文字が判別しがたい石碑が置かれているという。 月の出が良く分かる新暦旧暦カレンダー

そこで十六夜日記(いざよいにっき)の題名だが阿仏尼はこの日記に名前を付けていなかった。この日記の始まりが10月16日だったため、後の人が「十六夜日記」と名付けたのである。また十六夜日記は「旅日記(東下り)」「鎌倉滞在記(東日記)」「長歌」の3部に分かれている。これらは鎌倉滞在中にその都度書き送ったものが一族の手で編集されたものである。阿仏尼自筆の原本は下冷泉家に伝来していたとされるが、その後の行方は定かではない。江戸時代にかけての写本の数は多く28種ほどが現存している

旧暦の名残り。旧暦では1月1日前後に立春(冬至と春分の中間)になった。それで新年を新春・初春などと言うのは旧暦のなごりである。新暦は旧暦より1か月前後の相違(季節が早い)がある。例えば旧暦3月3日の桃の節句は新暦の4月7日に相当し、この頃桃の花が満開になる。だが新暦の3月3日ではまだつぼみの状態である。このため旧暦本来の季節感が新暦では失われてしまった。旧暦から新暦に変わる時(明治5年:1872年)になぜ旧暦の行事の日付にこだわったのだろうか?春の七草を2月11日にしても別に不自然ではなかったはずだし、今からでも遅くないような気がする。そうすれば新暦にも季節感が伴うのだ。だが実際には旧暦で行われていた行事の日付を、そのまま新暦に置き換えたのである。新暦7月7日は七夕だが梅雨の最中で雨や曇天が多い。旧暦では新暦の8月7日に相当し星空の日が多い。それで東北の仙台七夕祭りは8月7日前後に行われる。また東京では7月15日を新盆としているが、全国的には8月15日をお盆(旧盆)としてお盆休みを取る会社が多い。なお立春・春分・立夏・夏至・立秋・秋分・立冬・冬至・中秋の名月・十三夜(旧歴9月13日)・十日夜(旧暦10月10日)などは自然現象なので新旧の日付表記が違うだけである。

| 旧暦 | 新暦(2019年) | 旧暦 | 新暦(2019年) | |

| 1月1日、元日 | 2月5日、旧正月 | 1月7日、春の七草 | 2月11日 | |

| 3月3日、桃の節句 | 4月7日 | 5月5日、菖蒲の節句 | 6月7日 | |

| 7月7日、七夕 | 8月7日、旧七夕 | 7月15日、盆(満月の日) | 8月15日、旧盆 | |

| 8月15日、中秋の明月 | 9月13日、中秋の明月 | 12月30日、大晦日 | 1月24日(2020年) |

秋山・二十六夜山山頂の二十六夜塔(明治22年 1889年)

相模原市緑区青根の二十三夜塔(バス停東野、上青根の火の見やぐら下)

鐘の音で時刻を知る

時計のない時代、昔の人はどのようにして時刻を知ったのだろうか?古代の飛鳥時代(592-710)から奈良・平安時代では時間を計るのに漏刻(ろうこく:水時計)・日時計・時香盤(香を線状に置いてその燃える速さから時間を計る道具)が使われていた。朝廷では漏刻を中心とした時間支配が行われていた。清少納言の枕草子(西暦1001年頃)には「子九つ、丑八つなどこそ、里びたる人は言へ~」(ね九つ、うし八つなどと、田舎びている人は言う~)とあり、平安時代にはすでに、子の刻に九つ、丑の刻に八つの鐘を鳴らす方法が存在していた。中世の鎌倉時代(1185-1333)から室町・戦国時代になると朝廷の権力が弱くなり漏刻による管理は廃れ、地方毎に日時計、時香盤によるローカル時間を使っていたと考えられている。

阿仏尼が鎌倉滞在中に詠んだ「枕なる山うちこえて聞こゆなり近き野寺のあかつきの鐘」(夜明け前のまだ暗いうちから、枕の向こうの山を越えて、野寺の鐘の音が近くに聞こえてくる。)とある。鎌倉でも時を知らせる鐘がつかれていたことが分かる。現在は「定時法」で1昼夜を24等分して1時間毎に区切った時刻制度になっている。これとは別に時計のない昔は「不定時法」という時刻制度があった。それは「夜明け」と「日暮れ」を境にして昼と夜を区別し、それぞれ6等分して時刻を決める方法である。

夜明けと日暮れの時刻は季節によって変わってくるので、「一時(いっとき):一つ」の長さも変わってくることになる。夏至のころの昼の「いっとき」は現在の約2時間28分、冬至の頃は約1時間38分になる。現在の時間感覚では非常に面倒な時刻制度にみえる。しかし時計がなく明かりが貴重だった時代には「明るい昼間に活動し、暗い夜は寝る」という単純明快な時刻制度が人々に受け入れられた。鎌倉時代は明確な時刻制度の記録が残っていない。平安時代からの定時法を引き継ぎ、そして庶民の生活に便利な不定時法が併用されていたのだろう。寺院の鐘は一定の基準で打ち鳴らされ、それが周辺の地域に時刻を知らせていたと考えられる。

日の出前の白々と明るくなった時の「夜明け」を「明六つ:あけむつ」、日没後だがまだ薄明るい時の「日暮れ」を「暮六つ:くれむつ」と言った。不定時法では昼と夜を分割してそれぞれ六等分しているので「明六つ」や「暮六つ」は季節に関係なくいつも同じ状態なのだ。定時法では同じ「明六つ」や「暮六つ」でも季節により、明るかったり暗かったりするのだ。だから不定時法は季節に合わせた暮らし方ができて、生活に便利なのであった。そして太陽の南中時刻が正午であり、次の正午までが一日となる。しかしそれ以外の時刻はどうやって割り出したのだろうか?正確なことは判らないが、主要な寺などでは時香盤を用いて時間を計ることで、時刻を知り鐘をついたのではないか。その音が近隣の寺にも伝わり同じ様にして鐘をつくのである。宿に泊った旅人はこの鐘の音を聞いて時刻を知り、まだ暗いうちに起きて旅に出たのであろう。

旧暦による時刻制度(旧暦時刻の名残:正午・午前・午後など)

昔の旅は朝4時(七つ)立ち

登山での山旅は縦走登山ともいうが、昔の旅と同様に「早発ち、早着き」が原則である。早朝は天気が安定し展望もいいが、午後は雲が出て不安定になり雷が発生しやすい。そのため「朝4時起床、5時出発、午後3時着」とする場合も多い。勿論朝3時にヘッドライトで出発する登山者もいるし、ゆっくり目に出発するグループもいる。要は目的地への到着は午後3時頃迄が望ましい。私自身も過去にそのような経験がある。北アルプス涸沢岳で午後3時過ぎに強い雷雨に遭遇した。これ以降は午後3時迄には到着するようにした。

「♪お江戸日本橋七つ立ち~」の民謡でも唄われるように昔の旅は、朝4時(七つ)出発が当たり前だった。旅の基本は朝暗いうちに出発して日が暮れる前に宿に着く。昔の人の旅は1日で10時間前後は歩いたようだ。宿駅間の16キロは最低限であり、普通は32キロ、健脚者は48キロも歩いたのである。京都から鎌倉までの鎌倉道はおよそ480キロほどある。阿仏尼一行は旅の始めでは雨にたたられたが、それでも1日30キロから40キロ(平均34キロ強)を14日間かけて歩いた。

鎌倉時代の貴族の乗り物は牛車・手車(人が引く車)・手輿・馬であった。旅の初日に「粟田口といふ所より車はかへしつ」とあるが、これは牛車か手車であったとみえる。牛車や手車は特別な乗り物で貴人しか乗ることが許されなかった。旅の初日は安嘉門院の特別な計らいで車で粟田口まで送ってもらったのであろう。都の出入口である粟田口からは道が悪くなり徒歩か馬に乗り換えた。

鎌倉時代の旅は物見遊山ではなく冒険に近かった。雨が降り増水すれば川も渡れないし、宿に泊れば宿賃も安くはなかった。山では野盗が出る恐れがあり、病気などで死ぬ人(野垂れ死に)も珍しくなかった。だから阿仏尼が死を覚悟で旅に出たのは決して大げさではない。当時の旅は危険が伴うため1日でも短いほうが良かったのだ。それで鎌倉下向14日間の旅は「早くもなく、遅くもない」普通の旅程なのであった。

鎌倉幕府は支配力強化と「いざ鎌倉」の有事のために鎌倉と各地域を結ぶ道路整備に力を注いだ。また鎌倉幕府成立により政治と文化の中心が京都と鎌倉に分かれた。そのためその間を往復する人々が増えた。これが京鎌倉往還である。鎌倉へも各地から訪れる人が増えた。それに伴い道路や宿駅の整備拡充が行われ、野宿なしで旅をすることが可能になる。30里(後の約4里で16キロ)ごとに設置された宿駅では休憩・宿泊・食事が利用でき駅馬と駅子が置かれた。駅馬は次の宿駅までのリレー式であり武士や貴族などが利用できた。こうして出来た鎌倉街道は全国に数多くあった。その中でも鎌倉街道の幹線道は国府(国ごとに置かれた地方行政府)を通り街道沿いに守護所も置かれた。その内の主要な一つが東海道筋をたどる京鎌倉往還であり、阿仏尼が歩いた東路である。

鎌倉時代の川渡り

登山での沢の渡渉は危険が伴いなかなか怖いものだ。ニュースなどでも渡渉に失敗して行方不明になるケースを時々見受ける。流されればその先に滝があり、それは直接死を意味する。だから吊橋はもとより桟橋や丸太橋でもあれば大変有難いものだ。山では沢の渡渉点にある桟橋や丸太橋が、大雨や台風通過後に流されているのをよく見かける。山の管理者がその都度修復するのだが、これは小さな沢だからこそ可能なのだ。

鎌倉時代の旅で最大の難所は川であった。小さな川は橋や丸太橋などがあったと思われる。しかし大きな川では橋を架けても、大雨で流されるので橋はほとんどなかった。橋のない川はその時の水位や状況に依って乗馬・渡し舟・舟橋(舟を横に並べてつなぎその上に板を渡した浮き橋。)などがあれば利用した。それらが無ければ歩いて渡る(渡渉:徒渉)しかなかった。江戸時代のように人足による徒歩渡し(かちわたし:肩車や輩台⦅れんだい⦆渡し)はまだ発達していない時代だった。

十六夜日記では野州川、藤川(藤古川)、洲の俣川(墨俣川:長良川)、天竜川、大井川、藁科川、富士川、鞠子川(酒匂川)を渡ったと書いてある。このうち野州川は馬であったようだ。洲の俣川は浮船であり、天竜川では渡し船であった。「大井川は渡るのに大変だ」と聞いていたがそれほど苦労せずに渡り、富士川では流れが15瀬に分かれていたとある。いずれも、この旅では水深がそれほど深くなかったことを表している。日記

の旧暦「10月16日~29日」は現在の新暦に直すと「11月21日~12月4日」になる。京都から鎌倉にかけての12月は1年のうち最も雨の少ない時期である。これは阿仏尼たちが川渡りを考えてこの時期を選んだと思われる。同行した子の阿闍梨は山伏であり、そのことをよく知っていたのではないだろうか。11月下旬から12月初旬に掛けては雨が少なく、日は短いが真冬程に寒くはなく、旅には最適な時期だったのだ。因みに関西から関東にかけての太平洋側で雨の少ない月(新暦)は順に12月・1月・2月・11月・3月・4月・8月・10月・5月・6月・7月である。6月・7月などは日は長いが川は増水して渡れず長旅になったに違いない。

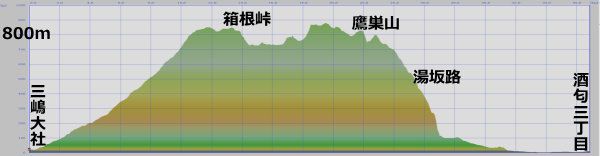

箱根路の36.5km越え

鎌倉古道の箱根路は36.5キロほどある。インターネットでの登山記録などを見ても、ここを1日で歩いたという記録はいまだに見たことがない。大抵は三島から箱根町か又はその先の箱根湯本で終わるようだ。

阿仏尼たちが泊った伊豆の国府跡は発見されていないが三島市三嶋大社あたりと考えられる。また鎌倉時代の酒匂宿は小田原市酒匂3丁目あたり(旧川辺本陣:社会福祉法人ゆりかご園)だったようだ。京鎌倉往還の箱根路越えでは伊豆の国府から酒匂宿まで36.5キロほどある。昔の人は1日でこの距離を歩き通すのである。今の時代から見れば2日分の日程であり相当な健脚と言えるが、これが普通だったのだから凄い。

出発地点に近い三嶋大社付近の標高は26メートルほどである。まだ暗闇だから提灯を下げて出発するのである。道筋の箱根峠(標高846m)までは12キロほどで、標高差820メートルを4時間ほどかけて登って行く。緩やかだが長い登りが延々と続く。登り始めてかなりの時間が経ち、ようやく空が白んできた。だが夜はまだ完全には明けていない。「玉くしげ(箱の枕詞)箱根の山を急げども尚明けがたき 横雲の空。」そして途中で夜が明ける。箱根峠を越えてからは芦ノ湖畔を通っていく。お玉ヶ池から精進池にかけては急な登りとなり鷹巣山へは緩やかに下って行く。阿仏尼の場合は途中までは馬だったのかも知れない。宿駅の馬子(まご:人足)が口縄を取って馬を引くのである。しかし山は下り坂がこわい。十六夜日記では「いとさかしき山を下る。人の足も留どまり難し。湯坂と言うなる。」と記している。阿仏尼が馬に乗っていたとしても急な下りでは、落馬の恐れがあり降りて歩いたのではないか。山歩きに慣れている人なら、急な斜面もリズミカルに下れるものだ。しかし普段は山など歩いたことのない阿仏尼ならどうだろうか?足に筋力が無く長い下りに自分を支え切れない。「人の足も留まり難し」の「人」は「世間一般の人」の意味である。それで阿仏尼が「ひざが笑っちゃって。止まらない~。」と急坂で悲鳴を上げたのかも知れない。こうして一行は難儀しながらも箱根路を越えた。勿論供の者は最初から最後まで徒歩なのである。

鎌倉古道箱根路・三嶋大社~箱根峠~鷹巣山~酒匂の歩程断面図

鎌倉時代は箱根宿(1618年頃成立:箱根峠~関所あたり)や小田原宿(1601年頃成立)がまだ無かった。1242年に東関紀行の作者が湯本宿に宿泊しており、この頃は既に湯本宿は湯治場として利用されていたようだ。奈良時代より以前から関本宿を経由する足柄路が歩かれていた。平安時代初期の802年に富士山が大噴火し足柄路がしばらく閉ざされた。その時以降に箱根の湯坂路が開かれて歩かれてきた。阿仏尼たちが旅をした1279年はどちらの路も歩けた。しかし阿仏尼は足柄路に未練を残しながらも、旅程が1日短い箱根路(湯坂路)を選んだのだ。そのため強行軍だが三島から酒匂までを一気に歩いた。

10月28日(新暦12月3日)の日記では朝暗いうちに出立して三島から箱根峠を目指して登る。なかなか夜が明けないとある。日暮れ前に鞠子川を渡るために、かなり早い時間に出立したとみられる。湯坂路では険しい坂を下り早川を見て湯本から先の海岸(小田原付近)で薄暗くなる。道中の36.5キロの山越えは容易なことではない。1時間で3キロ進むにしても36キロは12時間かかる。日暮れに間に合わせようと急いで歩いたに違いない。だが鞠子川の手前で日が暮れてしまった。「さあーどうしょう」酒匂宿は対岸の先にあるのだ。なにしろ湯本宿から酒匂宿までは宿がない。野宿をするか川を渡るしかなかった。試しに供の者が川に足を踏み入れてみた。水量や流れもそれほど強くなく何とか渡れそうだ。みんなで相談した結果渡ることにしたのだろう。「鞠子川(酒匂川)は大層暗い中を探りながら渡った」とある。提灯を下げて夜の川を渡ったのだろう。何とも無謀な行為だが、この場合はやむを得なかった。供の者が先に渡渉して安全を確認する。渡りきって対岸から声がかかる。「渡ってくださ~い」、昔風に言えば「渡りたまへ~」。

馬ならば、そのあとに馬子の引く馬で阿仏尼が渡ったのであろう。ただ当時の馬が三島から酒匂までの36.5キロを使えたとは到底考えられない。宿駅間の距離が16キロというのは人間の為でもあるが馬の為でもあった。馬はたびたび水が必要であり長い距離を歩けないのだ。三島から馬を使ったとしても途中の箱根峠ぐらいまでが限界だったのではないか。その頃の馬は日本在来種であり体高(馬の肩の高さで馬の背よりやや高い)120cm前後(サラブレッドは165cm前後)で、ポニー程度なのである。馬は短距離を走ったり荷物を運ぶには人間より優れている。しかし長距離を歩く持久力では人間に到底及ばない。しかも場所は川であり夜なのである。そのため阿仏尼が馬で渡った可能性は低いと推定できる。

また地震・台風・大雨などで山や川は大きく変化する。特に川の場合は台風や大雨などで洪水があると、その都度流れが変わったのである。鎌倉時代の鞠子川(酒匂川)の河口付近は現在と同じではないが、それほど大きく変わっていないとみられる。近年のように堤防などの治水工事が行われていなかったので、雨の少ない時期は瀬(浅い流れ)が幾つも現れたのではないか。日記での富士川には15瀬もあったと記されている。当時の鞠子川も阿仏尼たちが渡った頃(新暦12月3日)は何本かの瀬が現れたのだろう。

鞠子川は暗闇の中である。先に供の者が提灯を持ち瀬を渡って行く。渡りきると供の者から声が掛かる。「渡りたまへ~」。そこで阿闍梨が母阿仏尼の手を引いて足で探りながら渡渉する。これを繰り返して何本かの瀬を渡ったのだろう。その場合は日記の「まりこ川と言ふ川をいと暗くてたどり渡る。」と言う表現と一致する。雨が少ない初冬だからこそ出来たのだ。順調であれば10分ほどで川を渡り終えたとみられる。こうして今日最大の難所である鞠子川を渡ったのだ。酒匂宿は川岸から歩いて間もないところにあった。砂で汚れた足を洗い宿に上る。宿のほうも承知していて、遅く到着する旅人に備えていたかも知れない。食事は玄米と海が近いので魚の煮付けや干物などであろうか。素朴な味わいに「ああ~おいしい!」と生き返った心地になったに違いない。鞠子川を渡る決断をしなかったら、今頃は寒空に身を寄せ合って野宿していたのだ。野宿することに比べたらここは天国なのである。厳しかった今日一日の出来事を語り合う。旅路ももう一息のところまで来たのだ。自然と皆の表情も和やかになる。ひとしきり話に花が咲いたあと、子の阿闍梨がポツリと言う「明日は鎌倉へ入るべし」(明日は鎌倉へ着くはずです)。旅の初日に逢坂の関で「さだめなき命は知らぬ旅なれど~」と詠んだ。命がけの旅が明日で終わるのだ。

この日の日の出は6時30分頃、日の入りは16時30分頃である。従ってこの日は休憩を含め13時間位(朝4時頃~夕5時頃迄)かかったのではないかと推定できる。

歩いた道筋は、伊豆の国府(三島市三嶋大社あたり)~推定鎌倉古道~箱根峠(標高846m)~元箱根~お玉が池~鷹巣山(標高834m)~浅間山~湯坂山~箱根湯本~小田原~酒匂宿(酒匂3丁目あたり)。

歩行距離:36.5km、累積の登り:1,288m、下り:-1,304m

(地図は昭文社の山と高原地図・箱根を参照。距離・標高差はカシミールによるルート推定)。

阿仏尼も旅の途中でお詣りした、江戸末期1854年に再建された三嶋大社。

十六夜日記の時代背景

鎌倉時代、日本の全人口は700万~800万人ほどで乳幼児の死亡率が高く平均寿命は24歳位だった。旅の当時阿仏尼は53~57歳?(生年不詳)の年齢であった。今の感覚でいえば60~70歳以上に相当するような高齢なのである。そんな老女性が川を渡り山を越え命がけの旅をするのである。その決意の源泉が歌道家として立たせたい我が子のためだったのである。旅の初日逢坂の関では「さだめなき命は知らぬ旅なれど また逢ふ坂と頼めてぞゆく」(この命がどうなるか判らない旅だが、またこの逢坂の地に逢えるのを頼みにして行こう)と決死の覚悟の旅立ちだったことが分かる。しかし阿仏尼は鎌倉に移ってから3年5ヶ月後に死去し、再びこの地を訪れることはなかった。阿仏尼は当時の女性としては異例ともいえる旅をした。その紀行日記は鎌倉時代の旅の様子がうかがえる貴重な文学作品となっている。

阿仏尼が鎌倉への旅をしたのは1279年(弘安2年)である。平家が滅亡した壇ノ浦の戦いから94年目であり、新田義貞が攻めた鎌倉幕府滅亡の54年前である。当時の執権は北条時宗で2度にわたって元寇(蒙古襲来)がありこれを撃退する。最初の元寇は「文永の役」(1274年)で阿仏尼が鎌倉へ旅をする5年前であった。2度目の元寇は「弘安の役」(1281年)で阿仏尼が鎌倉に住んだ2年後であった。また1282年には蒙古襲来による敵味方の殉死者を弔うため鎌倉に円覚寺が建立された。

阿仏尼には為家の後妻になる以前に二人の子がいた。一人は紀内侍(きのないし)と呼ばれる娘で室町院に仕え後深草院の皇女を生む。もう一人は山伏の阿闍梨(あじゃり)である。為家との間には定覚(じょうがく)、為相(ためすけ)、為守(ためもり)の3人の子がいた。このうち為相の兄の定覚は出家しており比叡山の律師(僧の位で僧正・僧都に次ぐ)である。為相(後に冷泉家の祖となる)は父藤原為家(藤原定家の嫡男)から荘園の播磨細川荘(現兵庫県三木市細川町)の遺産相続を受ける。しかし父の死後荘園の実質占有者である異母兄の為氏が遺言に反して引き渡さない。そのため阿仏尼が年若い為相に代わり鎌倉へ下り訴訟を起こすことが今回の旅の目的である。

10月25日の日記には大井川を渡り宇津の山(宇津ノ谷峠:うつのやとうげ)を越えたところで子の阿闍梨が顔見知りの山伏と出くわしたとある。この時の阿闍梨は僧形であろうし、阿仏尼も尼僧姿に近かったのではないか。また仮に手輿(人を運ぶ神輿のようなもの)を使う場合は供2名が必要である。従って阿仏尼は阿闍梨と供2名ほどで旅をしたものと考えられる。当時の旅姿は笠を被り手甲脚絆に履物は足袋(たび)と草鞋(わらじ)であった。阿仏尼の場合は尼僧姿で市女笠を被っていたと思われる。市女笠は深くて大きく肩や背を覆うほどあった。日よけや雨よけとなった女性用の笠である。十六夜日記・16日には「うちしくれ古鄕思ふ袖ぬれて行先遠き野路の篠原 」(さーっと時雨れたのでふるさとを思い涙して余計に袖が濡れる。ここは野路の篠原で行く先は遥かに遠い)。とあり、時雨れて袖が濡れたのは市女笠だったからのようだ。京都の時代祭りでは鎌倉時代の女性として「藤原為家の室:阿仏尼」として次のように紹介されている。「市女笠に虫の垂衣(たれぎぬ)を垂れ、半足袋(前半分だけの足袋)に草鞋を履き、道中安全を祈るお守袋をかけ、訴状を文杖に差しています。従者は道中に必要な旅道具を入れた唐櫃をかついでいます。」とある。

鎌倉時代の食事は玄米を蒸して食べていた。これを強飯(こわいい)といい、玄米なので栄養価が高かった。旅の途中では梅干しが入った握り飯に香の物や干魚などを食べて旅を重ねたと思われる。

覚悟を決めて鎌倉へ

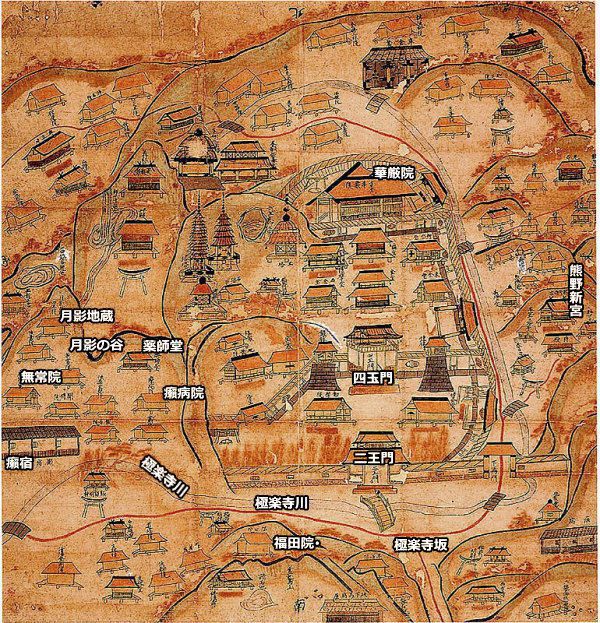

阿仏尼(1222~1256年?~1283年)の本名・生年は不詳。鎌倉時代の女流歌人。父(養父との説あり)は奥山度繁こと従五位下佐渡守・平 阿仏尼像 鎌倉から南北朝時代の作 引用元:wikipedia 「あづまにてすむ所は月かげのやつとぞいふなる。浦近き山もとにて風いとあらし。山寺のかたはらなれば。のどかにすごくて。浪の音松のかぜたえず。」(鎌倉での住まいは月影の谷と言うそうです。海辺に近い山麓で凄く強い風が吹きます。山寺⦅極楽寺には多くの末寺がありその一つと思われる⦆の脇なのでとても静かで寂しく波音や松の風音が絶えません)。十六夜日記・東日記の冒頭部分である。 極楽寺境内絵図 引用元:鎌倉国宝館 阿仏尼が月影の谷に住んだいきさつは良く分かっていない。忍性の師叡尊(えいそん)は阿仏尼の姉の出家した夫と同門であった。そのため阿仏尼はその縁で極楽寺を頼ったのかも知れない。 阿仏は藤原定家の子為家の室にして和歌の師範家冷泉家の祖 為相の母なり 為相の異母兄為氏 為相に属すべき和歌所の所領播磨細川庄を横領せるを以て之を執権時宗に訴へ其の裁決を乞はんとし 建治三年(1277)京を出でて東に下り居を月影が谷に卜す(ぼくす⇒定める) 即ち此の地なり 其の折の日記を十六夜日記と云ひて世に知らる 係争久しきに弥(わた)りて決せず 弘安四年(1281)遂に此に歿す

十六夜日記写本挿絵(月影の谷)鎌倉下向380年後の江戸前期・万治2年(1659年)刊行 鎌倉に住んだ3年5か月ほどの間、十六夜日記には訴訟の経過や鎌倉の街の様子、日常生活などはほとんど書かれていない。不思議なことに鎌倉に到着した日の事もほとんど記されていない。また旅の途中でも、人々の暮らしや宿駅の様子、供や旅の仕方(徒歩か馬か)などほとんど記されていない。何故なのか。それは旅の目的そのものが訴訟の為だったからと思われる。旅の様子や祈願の和歌や訴訟の正当性などはそのままに記した。それ以外の余計なことは書かなかった。何故なら日記の中に一つでも虚構や虚飾があれば全てが疑われるのだ。子の為相や一族に向けて記したのだが、後々役所にも見られることを意識して書いたものとみられる。だから鎌倉滞在中のことは書かれていない。そのため、阿仏尼の暮らしは良く分かっていない。 石垣状の元寇防塁とその上に陣取る御家人達 引用元:wikiwand 十六夜日記に記された和歌や鎌倉滞在中に各神社に奉納した和歌は1100首以上にのぼる。 伊豆山神社本殿(創建は紀元前5世紀~紀元前4世紀頃)静岡県熱海市 阿仏尼は鎌倉下向の翌年(1280年:弘安3年)3月に「わらわ病み」という熱病にかかるが、次第に回復し一心にお経を読むうちに快癒する。わらわ(童)病みは「おこり」とも言い、蚊が媒介する土着マラリアのことである。現在の日本では撲滅されている。そして1280~1281年(弘安3~4年)にかけては多くの和歌を神社に奉納した。 賑わう鎌倉・鶴が岡八幡宮(1063年創建)の本宮 当時鎌倉幕府では問注所(もんちゅうじょ)と呼ばれる裁判所に相当する役所があった。このころ全国各地の騒乱の原因はほとんどが土地所有に関する争いであった。土地訴訟についての裁判の公平と迅速を目的として作られた引付制度は次のような流れだった。「原告が訴状提出」→「内容を調査」→「被告へ訴状送付」→「被告が反論書提出」→「原告へ被告の反論書送付」→「原告が反論書提出」これらを3回ずつ行ってから被告と原告が出頭して口頭弁論や審問が行われた。評定会議(執権も含む)で合議のうえ最終決定がなされる。判決に不服があれば再審請求も出来た。 相続問題により兄弟間は不仲になった。為氏と阿仏尼の子為相との不仲はもとより、為氏の弟の為教(ためのり:阿仏尼が鎌倉に下る3ヶ月前に52歳で亡くなる)が阿仏尼側に味方したことでこの兄弟も更に不仲になった。為教の娘の為子(大宮院権中納言)は特に阿仏尼と親交があり、阿仏尼が鎌倉滞在中最も多く和歌の遣り取りをした。また為教の息子の為兼(京極為兼)も阿仏尼との和歌の遣り取りがあった。このような状況にあり、やがて御子左家(みこひだりけ:藤原俊成・定家・為家の3代を中心とする和歌師範家)の家系は三つに分かれた。 阿仏尼が鎌倉への旅に出てから今年でおよそ740年。京都に唯一残った公家邸として上冷泉家の「冷泉家住宅」が知られている。25代当主冷泉為人氏の妻・冷泉貴美子氏(冷泉家24代冷泉為任氏の長女)談《2007年(平成19年)4月22日,日本経済新聞掲載》「阿仏さんのおかげで、為相さんは所領を相続できたわけです。阿仏さんががんばったから、冷泉家が生まれ、定家さん自筆の『明月記』をはじめ現在私たちが守っている文書も残ったと言えます」「この家は代々、女性の地位がたかいんです。それも阿仏さんのおかげかしら」。なお冷泉家の当主冷泉為人氏によれば「冷泉は姓でなく(姓は藤原氏)、同家があった通りの名前から来たいわば屋号である。」という。 京都の冷泉家住宅(三方を同志社大学に囲まれている) 現存する冷泉家住宅(重要文化財)は1790年(寛政2年)に再建されたものであり最古の公家住宅である。冷泉家の古文書類の保存や昔ながらの年中行事や伝統を保持するため、1981年(昭和56年)に財団法人冷泉家時雨亭文庫が設立された。その中の古文書(重要文化財)に藤原為家自筆譲状(4通)1巻がある。 『播磨国越部下庄は、定家の子孫にあたる御子左家(みこひだりけ)が相伝する所領で、はじめ為家(定家の子、1198~1275)から嫡子為氏(1222~86)に与えられました。しかし、為家の後妻である阿仏尼に為相が生まれたため、為家は為氏の手から同庄を悔返(くいがえし:いったん譲与した財物を取り返すこと)て、改めて為相に譲与し、他家に譲ってはいけないとしました。もともと悔返は公家法では認められていませんでしたが、鎌倉時代に悔返を盛んに行った武家法の影響を受けて行われるようになりました。本状は、七十二歳の為家の自筆で、四十八歳の為氏の同意を示す署判(署名と花押)が加えられています。』(引用 独立行政法人国立文化財機構)。 藤原為家自筆譲状 (文永6年11月18日 藤原為氏加判) 縦30.8cm 横45.0cm 国立文化財機構 鎌倉の尼寺・英勝寺に阿仏尼供養塔がある。鎌倉市極楽寺3-12に阿仏尼邸跡碑がある。京都西八条大通寺に阿仏塚がある。鎌倉の浄光明寺に冷泉為相の宝篋印塔がある。

その後、何度か寺を換えその間に恋をして子を二人(紀内侍と阿闍梨)生んだ。今でいう未婚の母なのである。鎌倉時代の女性としても型破りであるが、和歌の素養があり多感で奔放な女性像が見えてくる。

鎌倉時代は漢字仮名交じり文が一般的になった。和歌集・日記・物語などの文学作品は印刷されたものは無く、書写されたもの(写本)を読んだ。和歌師範家の藤原為家にとっても文学作品の書写は重要な仕事であった。その頃、源氏物語書写(阿仏尼本源氏物語の一部が現存する)のために藤原為家の娘である藤原為子(大納言典侍)に呼ばれる。このことで阿仏尼は和歌師範家の藤原為家(藤原定家の嫡男)と巡り合うことになる。そのころ為家は宇都宮頼綱の娘である妻と既に離縁していた。そして出会ってから3年後に阿仏尼(30歳位?)は親子ほど年の違う為家(55歳)の後妻となる。為家との間には定覚・為相(侍従:官位の一つで為相は9歳にしてなる)・為守(大夫)の三人の子をもうける。そして1275年、阿仏尼が23年間に渡って和歌の仕事で支えた為家は78才にして死去する。

藤原為家は幾つかの荘園を所有しており嫡男の為氏に生前贈与していた。為家はこの荘園の一つ(細川荘)を為氏から取り戻す「悔い返し」を行っていた。そしてこの荘園を年老いてから生まれた為相に与える譲り状を作り、為氏もそれに同意の署名をしていた。しかし父為家の死後も為氏は遺言に反して荘園を占有し引き渡そうとしない。為氏としては父為家が生きている内は、不本意ながらも父の言うがままに譲り状に署判していたのだろう。だが、父が亡くなってからは開き直ったのだ。後妻の子などに譲れぬものかとばかりに「公家の法」を楯にして引渡さない。阿仏尼は京都の朝廷や六波羅探題に訴えたが解決しない。この時代「公家の法」では「悔い返し」は認められていなかった。このため京都での訴えは為氏有利に働いたとみられる。為相はこの時17歳、為氏58歳であり継母の阿仏尼とほぼ同年齢である。このままにしては置けない。荘園がなくては暮らしが立たず歌道家としても道が閉ざされる。阿仏尼は「悔い返し」が認められている「武家の法」で裁いてもらうため鎌倉へ下る決心をする。為家死去4年後の1279年(弘安2年)であった。

鎌倉での住まい

鎌倉到着後は極楽寺近くの月影の谷(つきかげのやつ)に住んだ。阿仏尼が住んだ月影の谷は広大な極楽寺域(境内)にあった。極楽寺は鎌倉でただ一つの真言律宗(奈良の西大寺が本山)の寺である。現在の町名の鎌倉市極楽寺は1丁目から4丁目までありほぼ東西に700m以上、南北に1100m以上ある。この広さはおよそ東京ドーム16個分以上である。現在の住居表示になる以前の「大字極楽寺」は上記以外に稲村ケ崎1~5丁目、七里ヶ浜と鎌倉山の一部を含んだ。従って鎌倉時代の極楽寺はこれらを含んだ広大な寺域であったと考えられる。現在の極楽寺は極楽寺境内絵図の二王門と四玉門の間ぐらいの位置に相当する。鎌倉時代の極楽寺中心伽藍は華厳院(方丈)で現在の稲村ヶ崎小学校グランド部分に相当する。 小学校建設時には発掘調査がされ華厳院と推定される物が出土している。

鎌倉時代のこのあたりは地獄谷と呼ばれており、死骸が放置され乞食や浮浪者が集まる場所であった。北条重時(鎌倉幕府2代執権北条義時の三男)は出家して後、自らの邸があるこの地に極楽浄土の姿を現そうとして大寺建立を思い立った。1259年(正元元年)に造営を始めたがその途中の1261年に重時は亡くなる。重時の子である北条長時と業時は父の遺志を継ぎ七堂伽藍を備えた大寺院を完成させた。北条重時は家訓や多くの名言も残した。その名言の一つとして「くれぐれもよく思い定めて、世の中(人生)は夢のごとく短いものであることを知っておきなさい。」がある。

その後1267年(文永4年)極楽寺に僧忍性(にんしょう:良寛房忍性)が入り開山する。忍性は乞食やライ病患者の救済や尼寺の復興などに努める。また幕府とも深く係わり道路や橋、港湾の整備を行い関所を設置するなどした。極楽寺川の近くには施薬院・療病院・悲田院・福田院・癩宿なども設けられた。極楽寺は1275年に火災で焼失しその後再建された。阿仏尼が鎌倉に下向したのは1279年だから、極楽寺が再建されて数年経ったころとみられる。極楽寺の最盛期は七堂伽藍(寺の主要な7種類の建物)、子院(小寺院のこと)49箇院を誇る大寺院であった、しかし、その後も戦火や度重なる火災にあい江戸時代には衰退する。現存する山門は1863年に造られたものである。

阿仏尼は月影の谷から何度か住まいを変えたようだ。なぜ短期間に何度も住まいを変えたのだろうか?鎌倉下向が1279年の秋であり、亀ケ谷(現在の扇ヶ谷あたり)に移ったとみられるのが1280年の秋である。この一年間に月影の谷から比企の谷そして亀ヶ谷へと住まいを変えたのだ。その理由の一つとしては月影の谷があまりにも寂しい所だったからともいえる。もう一つは僧忍性の行う慈善事業で多くの医療施設が造られ病人や非人が多かったこともあるのではないか。これらは月影の谷のすぐ近くにあり阿仏尼もよく眼にしたことだろう。環境や治安が良いとも言えず歌を詠むには相応しい住いではなかったように思える。

また常栄寺の縁起には阿仏尼屋敷跡とあり裏山の比企の谷(阿仏尼関係位置図)にも住んだとみられる。比企の谷あたりには親しい人もいたようだし、問注所にも近かった。

更に新編鎌倉志(1685年刊行の江戸時代の地誌)によれば「阿仏卵塔の跡は英勝寺の境内北の方にあり。昔し此の処に阿仏が卵塔有しと也。故に俗に阿仏卵塔屋敷とも云ふ。 又、極楽寺の境内に月影谷と云ふ所ろあり。阿仏が栖みける地なり。阿仏は藤原の為相の母なり。」とある。江戸時代前期の5代将軍徳川綱吉が生類憐れみの令を出した1685年に新編鎌倉志が刊行された。これによると阿仏卵塔の跡は英勝寺境内に在ったので阿仏卵塔屋敷とも言ったとある。阿仏尼没後402年のこの時代には既に阿仏卵塔は無かったと言う表現にみえる。英勝寺北側の崖下のやぐらに六層石塔の阿仏尼供養塔がある。阿仏卵塔を六層石塔と入れ替えたとは考えにくい。なので、ここは阿仏卵塔跡とは別物で後の時代に供養塔として造られたもののようだ。しかも浄光明寺の境内に阿仏尼の供養塔があったという伝承があり、それを移設したとも考えられる。すると新編鎌倉志による阿仏卵塔は別の場所だったことになる。

「英勝寺の住職(尼僧)の話によると阿仏尼供養塔(伝阿仏尼墓)の奥の御前谷にはやぐらが有り、その中の墓石の一つが阿仏尼の墓なのだと言う。阿仏尼供養塔の並びには、かなり幅のある殆ど埋もれたやぐらがある。それを過ぎると御前谷に入る道があり、道の崖沿いには三つ程のやぐらが見られる。最初の大きなやぐらは間口約4.5mで高さ約2.5mの台形で、中には人見氏の墓が立ち五輪塔が2基並んでいる。ここはどうやら人見氏の墓であるようだ。人見氏は冷泉家とつながりがあり、阿仏尼の墓を代々守ってきたようなのだ。しかし阿仏卵塔らしき物は見当たらない。700年以上前の事なので解明は難しい。だが、これが阿仏卵塔屋敷の手掛かりになるかも知れない。」参照:伝阿仏尼墓奥のやぐら(鎌倉市扇ヶ谷4)2012年

亀ヶ谷(現在の扇ヶ谷)には飛鳥井雅有(1241-1301)が住んでいた。飛鳥井雅有の旅日記「嵯峨のかよひ」は藤原為家と阿仏尼夫妻を訪ねた際の記録である。この中には阿仏尼の源氏物語の朗読を聴講したことや阿仏尼の女主人ぶりも書かれている。鎌倉滞在記である「東日記」が一段落したころの1280年(弘安三年)の秋に、阿仏尼は飛鳥井雅有が住む亀ヶ谷に移ったのではないか。または雅有邸に滞在したとも考えられる。亀ヶ谷は月影の谷や比企の谷ほどは寂しくはなく、何よりも飛鳥井雅有の屋敷があり何かと便利だったのではないか。飛鳥井雅有の屋敷には使用人もいただろうから神社への和歌の奉納を頼むことも出来ただろう。勿論鎌倉に在る神社は自分の足で奉納しただろうが、遠隔地の神社へは雅有に頼み込んで使者を立てることもできた。そんな便利な地であったので、阿仏尼が亡くなる1283年(弘安6年)4月8日までの2年5か月ほどは亀ケ谷で暮らしたと思われる。新編鎌倉志「阿仏卵塔の跡は英勝寺の境内北の方にあり」の卵塔は台座上に卵形の塔身をのせた墓石で禅僧の墓塔として使われる。これは北林禅尼と称したこともある阿仏尼なのでうなづける。阿仏尼が亡くなった記録は残っていない。だが卵塔が有ったということは、この地で亡くなったと考えるのが自然である。その場合は雅有邸があった亀ヶ谷あたりであろうか。

なお、阿仏尼の住んだ月影の谷(やつ)は今でも月影の谷戸(やと)と呼ばれるという。近くには月影という名が付いた建物などもあるようだ。『月影谷戸に住む人の話では、この山もとのやや高台にある民家の庭には、阿仏尼が使ったという井戸があり、今は紫陽花などの茂みに隠れてしまってみえないが、危険なため蓋がしてあるとのことである。また以前にはこの民家の建物の向こう側、山際の崖下の隅に阿仏尼墓とされる五輪塔があって、近くの人びとは花や水をそなえて大切にしていたが、崖の工事などのためか、鎌倉市に撤去されてしまったという。』引用:物語の舞台を歩く・十六夜日記 田淵句美子著 2005年刊

上記にある阿仏尼墓とされる五輪塔が撤去されたのはいつ頃だろう。そんな昔の事ではなく鎌倉市になった(それ以前は鎌倉町と腰越町)昭和14年(1939)以降ではないか。撤去した五輪塔はその後どうなったのか、その記録は鎌倉市に残っていないのか?

鎌倉市極楽寺3-12 の江ノ電の線路わき(極楽寺駅から稲村ケ崎駅方向に300m)に阿仏邸旧蹟碑がある。実際にはこの場所から少し行った月影の谷に住んでいた。石碑中には鎌倉下向が建治三年(1277)、没年を弘安四年(1281)となっている。が、その後の研究により鎌倉下向が弘安2年(1279)、没年が弘安六年(1283)の説が有力である。

大正九年(1934)三月建之 鎌倉町青年会。

鎌倉での暮らし

月影の谷から問注所(現御成小学校付近に問注所跡がある)までは約3キロで徒歩40分ほどであった。問注所へはそう度々行くこともなく、普段は京都の知人や一族との和歌のやり取りや、勝訴を祈願した和歌を社寺に奉納する毎日を送っていたとみられる。その合間にも鎌倉武士達などに和歌の指導を行った。

当時、蒙古襲来は「ムクリコクリ(蒙古高句麗)の鬼が来る」と言って非常に恐れられた。阿仏尼が鎌倉に下向した前後に元寇(蒙古襲来)があり幕府はその対応に追われた。このことも裁判の進展に影響したようだ。2度にわたる元寇により執権北条時宗の幕府は3度目の元の襲撃に備えた。九州北部の海岸沿いに防塁(高さ2mに及ぶ土や石の壁)を築いたり警備に多くの人員を要した。モンゴル帝国(大元国)の皇帝クビライは2度の失敗の後も日本侵攻を諦めきれず準備や計画を行った。だが1284年になってモンゴル側の様々な状況により日本侵攻は困難になり計画を断念する。1294年フビライは死去する。この間にもモンゴルは皇帝が変わり日本側に服従を迫る国書を携えた使節を1299年まで4回(通算13回)に渡り送り続けた。この様な状況があり元寇への備えが続き幕府を弱体化させた。これが後々の幕府滅亡の遠因となる。

十六夜日記の「旅日記」に53首、「鎌倉滞在記(東日記)」に48首。鶴岡八幡宮奉納の長歌と返歌1首。

このうち鎌倉滞在記(東日記)では1280年(弘安3年)8月迄の京の一族・知人との遣り取りである。鎌倉滞在記(東日記)をまとめてからこの年(1280年)の秋頃に亀ヶ谷へ住いを変えたとみられる。

■都の貴人との間に2回・歌5首と手紙。

■為家の三男為教(ためのり)の娘為子(大宮院権中納言)との間に5回・歌20首と手紙。為家の三男為教の息子(為教の娘為子の弟)中将為兼との間に歌2首。

為家の三男為教(後に京極家の祖となる)は為氏の弟でもあるが兄の為氏とは不仲であった。為子・為兼の姉弟は阿仏尼から和歌の教えを受けていたこともあり、鎌倉下向の旅を支援したようだ。為教は旅の直前の(1279)7月に亡くなる。その娘為子とは最も歌の遣り取りが多く為教の息子為兼とも歌の交流があった。

■太政大臣久我通光の娘で式乾門院御匣(安嘉門院三条)との間に歌4首と手紙。

式乾門院御匣(しきけんもんいんのみくしげ)は鎌倉時代の歌人で女房三十六歌仙の一人。同じ安嘉門院に仕えていたので阿仏尼(安嘉門院四条)との交流があった。

■姉妹に手紙と歌合計4首( 姉との間に歌2首と手紙、妹との間に歌2首と手紙)。

姉は中院の中将の妻、妹は安嘉門院に仕えた。

■藤原定家の娘(為家の姉)和徳門院の新中納言との間に歌6首と手紙。

■わが子に合計7首(為相との間に歌5首、為守との間に歌2首)。

為相のことを「侍従」、為守(大夫)のことを「侍従の弟」と記している。「侍従の兄」は定覚。

■その他の歌1首「忍び音は比企の谷(やつ)なるホトトギス雲いに高くいつか名のらむ」

(低い忍び音で鳴く比企の谷のホトトギスが、雲に届くほど空高く鳴くのはいつの日だろうか。)

人づてに「比企の谷でホトトギスがたくさん鳴いている」というのを聞いて歌に詠んだもの。

「雲いに高くいつか名のらむ」は訴訟に勝つことへの願望と決意を表している。

因みに、ホトトギス(杜鵑)は渡り鳥で旧暦四月(新暦5月中旬)ごろ日本にやってくる。この頃のホトトギスの鳴き声を忍び音(しのびね)という。だがホトトギスは子育てせずウグイスに托卵したり、カッコウやウグイスと間違えられたりして実に誤解の多い鳥なのである。ホトトギスを漢字で書くと杜鵑・時鳥・子規・不如帰・郭公・杜宇・蜀魂・田鵑・霍公などがあり実に多い。またカッコウは漢字で書くと「郭公」なので、ホトトギスを「郭公」と表すのは誤っている。鳴き声は違うが姿が同じカッコウ科で似ているので間違えるのだ。このように古来から誤解されることが多い鳥であり、また如何に親しまれてきたかもよく分かる。そこで「忍び音」だが古来より「低くて小さい鳴き声」とか「声をひそめるような鳴き声」などと言われている。だが現実にはそのような忍び音を聞いた人がいないのだ。それでは「忍び音」の言葉はいつ頃から使われ始めたのか?それは平安時代の和泉式部(978年~?)の詠んだ「時鳥 世に隠れたる 忍び音を いつかは聞かん 今日も過ぎなば」から以降のようだ。歌を詠むには謎めいて都合のよい言葉だったに違いない。それが1000年もの長きに渡って、使われ続けてきたゆえんなのだろう。ホトトギスの鳴き声

鎌倉下向の翌年、1280年(弘安3年)には三島明神(三嶋大社:静岡県三島市)へ100首、走湯山権現(伊豆山神社:静岡県熱海市)に100首、箱根権現(箱根神社:神奈川県箱根町)に100首、若宮(鶴岡八幡宮)へ100首、稲荷社(佐助稲荷神社?)に100首奉納した。なお十六夜日記の10月27日には三島明神に詣でて奉じたと記されている。旅の途中などで百首もの和歌を準備して奉じたと思われる。また翌28日の箱根路越えでは箱根権現のことが記されていない。箱根越えは相当な強行軍であり詣でる余裕はなかったとみえる。また走湯山は箱根越えのルートと距離がありこの日に参拝することは不可能である。そのため三島明神を除く二社は後日、代理の使者が和歌を奉納したとするのが自然である。(この項2020,3,20修正)

1281年(弘安4年)にかけて安嘉門院四条500首として、今熊野の社(極楽寺の鎮守社である熊野新宮とみられる)へ100首、荏柄の宮(荏柄天神宮:鎌倉市二階堂)へ100首、新賀茂の社(現扇ヶ谷あたりで今は無い)へ100首、新日吉の社(現扇ヶ谷あたりで今は無い)へ100首、鹿島の社(茨城県の鹿島神宮:代理の使者が奉じたのではないか)へ100首など合計1000首の和歌を奉納した。

十六夜日記の長歌(5757が37行続き577で終わる。返歌1首)は1283年(弘安6年)春の作とみられ鶴岡八幡宮に奉納された。この中ほどに「かまくらの 世のまつりこと しけけれは きこえあけてし ことの葉も 枝にこもりて むめの花 よとせの春に なりにけり」(鎌倉幕府の政治が多忙なので訴えが進まないまま、梅の花が咲く4年目の春を迎えた)と書かれている。訴訟がなかなか進展しない様子がうかがえる。鶴岡八幡宮へ長歌を奉納して間もなく、阿仏尼はこの年の1283年(弘安6年)4月8日に死去したとみられる。このとき阿仏尼の心境はいかばかりか。

鎌倉下向の旅から3年5か月の間に「東下り」「東日記」「長歌」から成る十六夜日記をまとめ、1000首もの歌を神社に奉納した。そして鎌倉歌壇にも大きな影響を与えた。登山に例えれば「険しい山や谷を越え、ようやくの思いで山頂に立った。そこは白い霧の中で展望はなく感激にはほど遠かった。」という心境なのだろう。だが、全力を尽くしたという達成感は有ったのだ。その根拠が晩年の歌にある。

「聞き残し 見残すことも あらじかし むそぢの夢の あかつきの鐘」(聞き残したことも、見残したことも、もうないだろうよ。60歳は夢のように過ぎ、夜明け前の鐘の音が聞こえる。)このように阿仏尼はその生涯を燃焼し尽くしたとも言える。その行動と十六夜日記は今の世に燦然と輝く。阿仏尼関係位置図

34年間に渡る裁判

1279年(弘安2年)に阿仏尼が訴訟のため鎌倉に下向した。2年後の1281年に弘安の役(元寇:蒙古襲来)があり幕府はこれを撃退する。1283年に阿仏尼は訴訟の判決を待たないままに鎌倉で死去する。1284年にモンゴル帝国(大元国)は準備と計画を進めたが日本侵攻は困難と判断して断念する。この間訴訟相手の為氏は鎌倉に下向していたが、1286年に65歳にして鎌倉で死去する。為氏の相続問題は子の為世(ためよ)に引き継がれる。

■第一回目の判決は阿仏尼が鎌倉に下向してから10年目(阿仏尼死去後6年目)の1289年に出た。為相の勝訴であった。しかし為氏の後を継いだ為世がこれを不服として再審請求する。

■第二回目の判決は1291年に出て為世の勝訴であった。為相は1295年に鎌倉に下向し訴訟に対応した。鎌倉では藤が谷(ふじがやつ:現在の扇ケ谷=亀ケ谷)に居住して、武士たちを相手に和歌を指導した。

■第三回目の最終判決は1313年に出た。為相が51歳の時の完全勝訴であった。これは母阿仏尼が鎌倉に下向してから実に34年が経過していた。浄光明寺に為相が勝訴の年(1313年:正和2年)に奉った地蔵(網引地蔵)がある。

裁判がこんなにも長引いた原因は元寇や幕府の対応もあるがお互いの不信感にある。阿仏尼としては為氏を親の遺言さへも守れない不肖の息子と捉えていただろう。そして為氏の行為を「横領」と称していた。一方為氏にしてみれば阿仏尼を「父を言いくるめて譲り状を書かせた後家」と思っていたに違いない。譲り状が6枚ほど現存するが為氏側としては自分が署判したもの以外を偽物として主張したようだ。その中には明月記などの典籍類を為相へ贈る譲り状があった。細川荘だけならまだしも典籍類を失うことは和歌師範家としての為氏にとっても大きな痛手だったに違いない。また為家亡き後に北林(ほくりん)禅尼と称したころの阿仏尼の行動でも問題が生じた。譲り状を理由に典籍類を自らの住いである持明院の北林に移したのである。典籍類に対する阿仏尼の執着ぶりがうかがえる。このような阿仏尼に対する不信感もあったのか為氏も鎌倉に下向して裁判に対抗した。阿仏尼としても細川荘と典籍類はセットで何が何でも為相へ残したかった。お互いの意地と存亡をかけた裁判だったのである。

為相の晩年は鎌倉に移住して将軍を補佐し藤谷黄門(とうごくこうもん:黄門は中納言の別名)と呼ばれた。1328年(嘉暦3年)為相は66歳にして鎌倉の地で没し、後の冷泉家の始祖となる。名門の家系分裂

■藤原為家の嫡男為氏(子の為世が引継ぐ)を祖とする「二条家」。

■為氏の弟の為教(子の為兼が引継ぐ)を祖とする「京極家」。

■為氏の異母弟であり阿仏尼の子の為相を祖とする「冷泉家(れいぜいけ)」である。

このうち二条家と京極家は南北朝時代(1336~1392年)に入ってから家系は断絶する。

冷泉家はその後「上冷泉家」と「下冷泉家」に分かれ、播磨細川荘(荘園)は下冷泉家が相続した。播磨細川荘を受け継いだ下冷泉家は戦国時代に入り戦国大名の別所長治の攻撃(1578年)を受ける。細川城主の冷泉為純親子は自刃し荘園の領地を奪われる。だが攻撃した別所長治も羽柴秀吉に攻められ自刃した。為純の3男は後に近世儒学の開祖とされる藤原惺窩となる。

上冷泉家と下冷泉家の子孫はその後、幾多の歴史の嵐をくぐり抜けその系譜を現代へとつないだ。冷泉家に残る古文書

文永5年(1268)11月19日 譲状1通・阿仏尼宛。

文永6年(1269)11月18日 藤原為家自筆譲状・藤原為氏自筆譲状(国立文化財機構所蔵)

文永9年(1272)8月24日 譲状1通・為相宛。

文永10年(1273)7月24日 譲状1通・阿仏尼宛。細川荘と明月記等の典籍も与えると記されている。

文永11年(1274)6月24日 譲状1通・阿仏尼宛。

上記、文永6年11月18日 藤原為家自筆譲状(為氏加判)及び藤原為氏自筆譲状(重要文化財・美術品)は国立文化財機構所蔵である。第1通目は為家自筆の悔返し状であり為相への譲状でもあり、為氏の同意を示す加判を連署している。第2通目は荘園を為相に譲り渡す事を記した為氏自筆の譲り状である。

このとき為家72歳、為氏48歳、為相7歳、阿仏尼44~48歳位であり鎌倉下向の10年前である。

為家は重要な荘園として近江国吉冨荘や播磨国越部荘と細川荘を持ち嫡男為氏に生前贈与していた。この時にはまさか自分が年老いてから、後添えを持つようになるとは思いもよらなかったに違いない。しかし為家は阿仏尼とめぐり合いその才気や若さに惹かれたのだ。そして後妻として迎え為相や為守が生まれるに及んで考えが変わった。播磨国細川庄を為氏から悔返し(取戻し)て為相に与えたのである。譲り状が多く残されているのは、為家と為氏とのやり取りで、吉冨庄から越部庄や細川庄へと次々と書き改められたためのようだ。この中には明月記などの典籍類の譲り状もあった。為相を歌道家として育てたいという為家や阿仏尼の意向が感じられる。為家も年老いて生まれた為相が可愛くもあり不憫でもあった。幼い為相の行く末を案じて譲り状を作成したと思われる。しかし為家の亡き後に遺産相続問題が発生した。為氏が何としても荘園を引渡さないのだ。この場合普通の女性なら成す術もなく、諦めの内に生涯を終えただろう。だが阿仏尼は違った。そして誰もが驚く行動に出たのだ。「やむを得ない。この身がどうなろうともよい。」阿仏尼はこれらの譲り状を持って、決死の覚悟で旅に出たのである。藤原為家自筆譲状 藤原為氏署判

阿仏尼の運命を決めた最強の譲り状とは!この譲り状があったからこそ阿仏尼は鎌倉に下向して裁判に訴えることができた。十六夜日記が生まれ、34年後の裁判に勝ったといえる。カードに例えれば、これは最強のカードだった。他のカード(譲り状)は決め手に欠けたが、いわばこれは「スペードのエースなのである」。文永6年(1269年)11月18日1通目・藤原為家自筆譲状の内容は次のようなものである。

『播磨国越部下庄、もとは

『播磨国越部下庄、もとは

大納言殿(為氏)ニ ゆつりて候しかとも、

老のゝちたいふ(大夫=為相)いてきてふひんニ

おほえ候ヘハ、大納言殿ニこの一所を

こいうけて、さりふミとりて大夫

為相にゆつりわたし候、相伝して

さうゐ(相違)なくしらせ給へく候、代々

相伝の所にて候へハ、他家へゆつりつか(遣)

はすましく候、あなかしこ

文永六年十一月十八日

七十二歳入道(為家)(花押)

嫡子前大納言(為氏)(花押)』

(引用 独立行政法人国立文化財機構)。

なお文中に誤りなどがあればメールフォームにてご一報いただけると幸いです。2018・11・7。